PR

経理の世界にもAI(人工知能)の波が本格的に押し寄せ、さまざまな業務の自動化が現実のものとなりつつあります。

- 請求書の自動読み取り

- 仕訳候補の提案

- 財務分析(データ分析)

など、これまで人の手で行っていた作業をAIが担う時代です。

しかし、現時点で「完全自動化が実現した」とは言えません。

AIは強力なツールですが、できることには限界があります。

実際のところ、AIは経理業務をすべて代替できるわけではありません。

- どのような経理業務がAIに向いており

- 具体的にどう自動化するのか

本記事では経理歴15年の経理マンが、リアルな現場目線で、AI活用の最新事例やメリット・注意点を徹底解説します。

誰も教えてくれない、経理実務で実際に活用できるChatGPTの具体的な場面別の※プロンプト例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

※プロンプトとは

AIに対してユーザーが入力する指示や質問のことです。その内容や質によってAIが生成する応答が大きく変わってきます。

プロンプトの書き方がとても重要、すぐ使えるプロンプト例もお教えします。

この記事を読めば、あなたの経理業務もAIでぐっと効率化できるヒントが見つかるはずです。

自動化スキルを武器に年収アップを狙うなら、経理に強い転職エージェントの活用が最短ルートです。

転職で年収アップを実現できる!経理におすすめの転職エージェントと転職活動の全ノウハウは以下の記事で紹介しています。

JACリクルートメント |  リクルートエージェント |  ヒュープロ | マイナビエージェント | |

| おすすめ使用法 | できるだけ年収アップを狙った質の高い求人をゲット | より自分に合った職場を広く探すため選択肢を増やす | 経理特化の専門性の高いアドバイザーを味方にする | 慣れない転職活動で丁寧なサポートを受ける |

| 特徴 | 特化型 | 総合型 | 特化型 | 総合型 |

| 経理系求人数 | 約1,000件 | 約8,000件 | 約3,000件 | 約2,000件 |

| ポイント | 高年収が狙えるハイクラス領域で最大手 | 業界最大手で全業界の経理を扱い求人数No.1 | 管理部門特化型エージェント業界最大級の求人数 | 担当者のサポートが丁寧で安心 |

| 対象年代 | 30代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~30代 |

| 費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

経理のAI活用の現状と将来

近年、経理業務におけるAI活用は急速に進展しているのが現実です。

経理の最新AI事情

すでに多くの企業で、クラウド会計ソフトやAIによる仕訳提案、AI-OCRによる紙請求書のデータ化などが実用化されています。

仕訳の自動化については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年が解説】仕訳自動化の完全ガイド|実務で本当に使える方法・事例と注意点

実際に私は15年以上経理の実務に携わっていますが、ここ数年特にAIの存在感が増しており、これまでの業務スタイルが大きくシフトしているのを肌で感じます。

また、ChatGPTのような生成AIは、

- 経費規程や社内マニュアルの草案作成

- 英語の請求書・契約書・決算書類などの翻訳と要約

- 決算説明資料のドラフト作成

など、「文章化」や「要約」を必要とする場面で大きな力を発揮。

これらの技術はすでに現場レベルで活用されており、「部分的支援」という形で経理担当者の業務負担を大きく軽減しています。

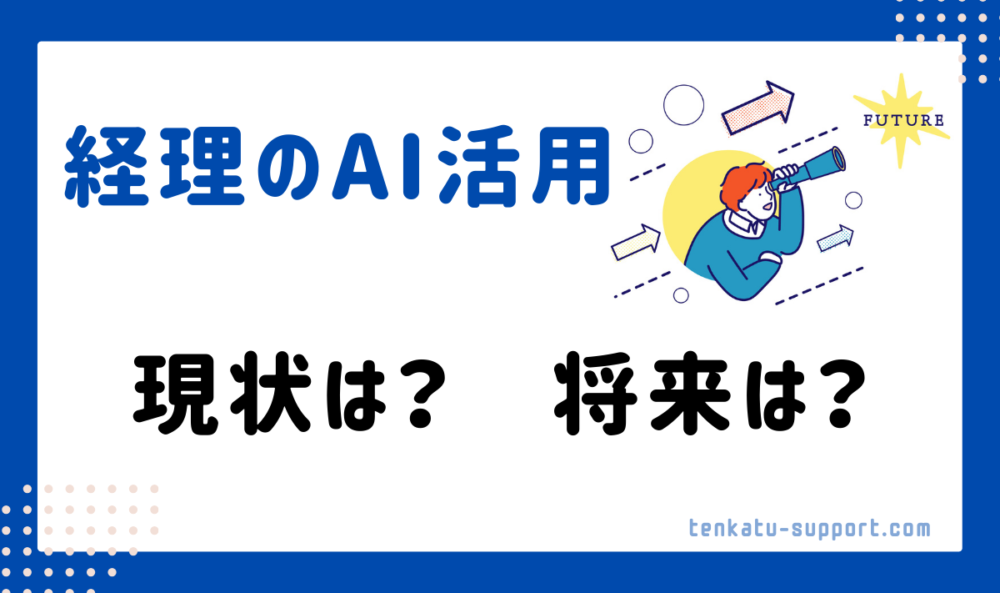

「RPA」と「AI」の違い

AIと並んで、よく「RPA」による自動化についても語られます。

AI活用を知るためには、RPAのこともざっくり理解しておく必要があるので説明します。

RPAとAIは何が違うのか、一言で表すと以下です。

RPA = 手作業の自動化

AI = 判断や学習を伴う自動化

RPAは、Robotic Process Automationの略語です。

人間がパソコンで行う操作をソフトウェアに覚えさせ、自動で実行させる仕組みを言います。

RPAは、

- Excelでデータ集計して、その結果を基幹システムへ転記

- WebからCSVを出力、仕訳ファイルに整形して会計システムに入力

- 複数システムからデータを取得、グラフ化やレポート化してメール送信

などの作業を自動化できます。

RPAは、基本的にルールが決まっている作業に強いのが特徴です。

一方AIは、データに基づいた「判断」や「自己学習機能」を持ち、大量のデータを組み合わせて紐づけて分析することができます。

経理では、「RPAでルール作業を効率化」し、「AIで判断業務をサポート」する組み合わせが最も効果的です。

経理の自動化については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務の自動化とは?即使えるツールと導入ステップを経理歴15年の経理マンが徹底解説

AIが切り拓く経理の将来

先に述べたように「部分的支援」にとどまり、AIの役割は依然として限定的です。

- 特殊な契約条件や社内ルールの解釈

- 会計基準のグレーゾーン判断

- 経営方針、経営戦略を加味した判断

など、文脈を踏まえた判断は人間にしかできません。

責任を伴う最終承認や経営判断といった領域は、今後も人の役割として残ります。

AIは、経理業務を完全に自動化するものではなく、人間の判断を補完する「サポート役」としての機能が求められるのです。

このような流れの中で、経理担当者は単なる「入力作業者」ではなく、「判断を担う存在」さらには「経営を支える人材」へと変化していくことが予想されます。

AIは経理業務の効率化を強く推進しながらも、人間の仕事をすべて奪う存在ではない。

「単純作業から解放し、戦略的でより付加価値の高い仕事に時間を割けるようにする」存在です。

今後の経理に必要なのは、AIを効果的に使いこなしつつ、人間にしかできない判断力や洞察を高めていくことです。

経理の将来性については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理の将来性は?AIやRPAで自動化される?経理歴15年の現役経理マンが解説します!

経理業務でAIが得意なこと・不得意なこと

AIは膨大なデータを高速かつ正確に処理できるため、従来人間が時間をかけて行っていた作業を大幅に効率化できます。

ただしAIにも得意不得意があり、AIに任せられる業務と、人間の判断が必要な業務には明確な違いがあります。

AIが得意なこと

ざっくり、経理業務の中でAIに任せられる処理は以下です。

AIが「得意」なこと

- 大量データの処理

- パターンを認識する処理(定型仕訳自動化、勘定科目推定)

- AI-OCRによる文字認識(請求書・領収書・契約書)

- 異常値検知(不正会計や入力ミスの自動検出)

このような作業が得意です。

AIは「ルール化された作業」「繰り返し作業」「大量データの処理」のような作業に向いています。

具体的には、毎月同じ金額の家賃や光熱費の仕訳処理といった「定型仕訳」は、パターン化されているため自動化が容易です。

さらに、銀行口座の入出金明細と請求書の照合や大量の取引データのチェックなど、時間がかかるデータ照合業務もAIの得意分野です。

売上や経費の推移をまとめた簡単なレポート作成や、異常値の検知などもAIで補助でき、経理担当者はデータの解釈や判断に集中できます。

経理の業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理の仕事とは?サルでも分かる経理の業務の内容と流れを解説|経理・財務との違いとは?

また、RPAと違い、データや経験から学習して判断や予測、分類ができるのが特徴です。

人間の作業を補助する技術として、

- やりたいことを伝えて「文章化」する

- 与えた情報を「要約」する

場面でも大きく役立ちます。

ルール化された繰り返し作業は、マクロ(VBA)でもデータ加工が可能です。

しかし、データを学習して判断や予測、分類することはできません。

データの加工が得意な、Power Query(パワークエリ)も同様です。

その点は、AIがその他の自動化ツールと差別化できる得意分野といえます。

例えば、私は実務上で何ページにもなる契約書のPDFデータを一括でChatGPTに投げて「要約」してもらったり、英語資料の「翻訳+要約」にはかなり助けられてます。

要点だけ知りたいときはまずAIに「要約」してもらう方が、自分で最初から読むより圧倒的に時短で効率的です。

AIが不得意なこと

一方、AIが不得意な業務も存在します。

AIが「不得意」なこと

- 判断基準が曖昧な業務

- 法律や会計基準のグレーゾーン解釈

- 将来の不確実性を含む経営判断

- 責任を伴う承認行為

「状況に応じた判断が求められる業務」が苦手な傾向にあります。

文脈や状況で判断が変わる業務や例外的な取引への対応、状況に応じて柔軟に対応する必要がある業務は不得意。

また、会計方針の選択や、複数の処理方法がありどれを選ぶか経営判断や会計方針に依存する処理も、人間の判断が不可欠です。

財務戦略や予算配分の決定など、経営判断に関わる分析もAIだけでは難しく、背景情報や企業の戦略を理解した上で人間が総合的に意思決定を行う必要があります。

AIの得意/不得意領域イメージ

| 領域/得意度 | 補足説明 |

| データ入力 | AI-OCRやAPI連携で自動化可能 |

| 仕訳推測 | 学習データが豊富な場合に高精度 |

| 不正検出 | 異常値・パターンの自動発見 |

| 決算業務 | 一部代替可能、最終判断は人間が必要 |

| 税務解釈 | 一部対応可能、法改正や事例解釈などは不得意 |

経理業務におけるAIの活用事例(具体的なツール・サービス比較)

では本題です。

AIが経理業務でどのように役立つのか、具体例を交えて解説します。

実際の現場で、

- 業務の効率化

- ミスの削減

- 精度向上

に大きく貢献する活用事例を紹介します。

経理の働き方が大きく変わる実際の活用事例のみを紹介するので、ぜひ業務改善のヒントにしてください。

経理業務におけるAIの活用事例6選

- 請求書や領収書のデータ化(AI-OCR)

- 各種データ分析のサポート

- 仕訳の自動提案

- 経費精算の自動処理

- 問い合わせ対応(チャットボットなど)

- 税務対応

請求書や領収書のデータ化(AI-OCR)

経理業務の中でも特に時間がかかるのが、紙の請求書や領収書の入力作業です。

従来は担当者が一枚一枚確認しながら、

- 請求日(役務提供月/計上日)

- 勘定科目

- 金額

- 取引先名

- 振込先

- 内容(伝票摘要)

- 計上部門

などを手入力していました。

AI-OCRが登場したことで、従来のやり方は大きく改善。

経理の自動化で間違いなく効率化に貢献している実感があるのが、AI-OCRです。

AI-OCRとは?

AI-OCR(Optical Character Recognition)とは、紙の書類をスキャンしてテキストデータに変換する技術のことを言います。

従来のOCR(光学文字認識)に加え、AIが手書き文字や複雑な書式も自動で認識してデータ化することが可能です。

請求書・領収書の自動データ化の仕組み

1、スキャン・取り込み

紙の請求書や領収書をスキャナーやスマホで読み込みます。

2、AIによる文字認識

AIが文字情報を解析し、

- 適格請求書の判定

- 金額

- 日付

- 取引先

- 振込先口座

- 軽減税率取引の有無

などを自動で抽出。

先方に社内の申請(発注)番号などを請求書に記載してもらっていれば、その情報もデータ化できます。

特定の文言以降のデータを拾うように設定ができるので、自動で社内管理上の発注情報などと結び付けて管理ができるのが本当に便利で、実際に業務負荷が大きく減りました。

例えば、「1234」という管理番号を請求書から取得したい場合、先方発行の請求書のどこかに特定の文言を頭につけて記載してもらうことで、AI-OCRで「その文言以降の情報をデータ化する」ような自動データ出力も可能です。

AI-OCRで「ABC-」と記載されている箇所を見て、それ以降の情報を持ってくるように設定

↓

仕入先の請求書に「ABC-1234」と記載してもらう

↓

管理番号である「1234」を自動でデータ化出力

請求書を自動読み込みするだけで必要情報がデータ化、社内管理上の発注明細と「管理番号」で紐づけが可能な状態となり、支払いまでの運用が非常にラクになります。

認識率はサービスによって若干の違いはありますが、AIの進歩によって近年では95%以上の高精度が当たり前になっています。

3、支払データの作成

AI-OCRで抽出した請求書・領収書の情報をもとに、支払データを自動で作成します。

作成された支払データは、経理担当者が確認しやすい形式で一覧化され、承認フローに沿って承認者に回すことが可能です。

銀行のインターネットバンキングと連携させることで、振込指示までをスムーズに進めることができます。

これにより、手作業での転記や計算ミスが減り、支払処理の効率が大幅に向上します。

4、仕訳データの生成

抽出したデータを会計ソフトに連携し、仕訳入力を自動化します。

- 取引日

- 支払先

- 金額

- 消費税額

- 勘定科目

などをAIが判断し、会計ソフトに沿った仕訳フォーマットに変換。

社内の申請番号やプロジェクトコードなども紐づけることで、管理会計や内部統制に必要な情報も自動で整理します。

ここまでのプロセスにより、従来の手入力による仕訳作業をほぼ自動化でき、入力ミスや転記漏れのリスクを大幅に削減できます。

各種データ分析のサポート

経理は、経営判断に役立つデータ分析でも重要な役割を担っています。

従来はExcelでの集計や人手による分析が主流でしたが、AIの導入によってその在り方が大きく変わってきています。

予測分析

AIに売上・費用・各種BS科目の過去データを学習させることで、将来の推移を予測します。

季節要因や取引先ごとの傾向も考慮した精度の高い予測も可能です。

予算策定や資金繰り計画、在庫・仕入れ戦略に貢献します。

ミスや異常、不正の検知

AIは日々の取引パターンを学習させることで、通常と異なる動きを検出します。

取引データを投げてやると、不自然な仕訳や金額の入力ミスを即時にアラート。

社内不正や異常値も早期に発見できます。

レポート自動作成(決算書、財務分析)

AIは膨大なデータを整理し、わかりやすいレポートを自動生成します。

月次・四半期・年次の決算書、定例の財務レポートを即時作成することも可能です。

グラフやダッシュボードによる視覚化にも強く、CFOや経営陣がリアルタイムで業績を把握できます。

コスト削減の見える化

部門別・プロジェクト別にコストを細分化して分析できます。

不要なコストの把握や、削減余地を明確に判断。

間接費の比率や、固定費の最適化に直結します。

シナリオシミュレーション

AIは複数の仮定条件を瞬時に計算し、経営判断に役立つシナリオを提示させることができます。

社内で新たな支出などを検討する際に、為替変動・仕入れ高騰・金利上昇などの影響を試算。

「最悪ケース」「標準ケース」「楽観ケース」などを比較することができます。

キャッシュフローの最適化

入金遅延や未回収リスクを予測し、事前に資金ショートを防止できます。

支払いスケジュールの最適化で、資金効率を改善。

余剰資金の運用や、投資判断をサポートします。

KPIモニタリング

KPI(重要業績評価指標)とは、企業や組織が目標を達成する過程で、その進捗状況を数値で把握するための指標のことです。

AIを導入することで、売上高、粗利率、在庫回転率などのKPIをリアルタイムに監視することができます。

達成状況に応じて経営陣にアラート通知することで、目標未達リスクを早期に察知し、改善策を即時検討できます。

データ分析の効果

AIによるこれらのデータ分析のサポートは、単なる数字の集計や報告にとどまらず、

- 未来を予測する力

- リスクを未然に防ぐ力

- 戦略を考え出す力

を生み出し、経理の業務に大きく貢献しています。

従来は人手と時間をかけていた分析が、AIによってスピード・精度ともに格段に向上しています。

仕訳の自動提案

「仕訳作業」は経理の基礎でありながら、非常に手間がかかる業務です。

請求書や入出金明細を確認しながら勘定科目を判断し、会計ソフトに入力するには結構な工数が必要でした。

AIによる「仕訳の自動提案」では、請求書や銀行明細を取り込むと、過去の仕訳データや学習済みのパターンに基づいて勘定科目を自動で提案します。

ルール設定した自動仕訳では対応しきれない、文脈や言い回しの違いを含んだ取引内容にも、柔軟に対応できる点が特徴です。

たとえば、

「顧客訪問」→ 旅費交通費

「支払先(NT〇)」→ 通信費

「コンビニ(会議用のお茶やお菓子)」→ 会議費

といった形で仕訳候補を提示。

担当者はAIが示した内容を確認・承認するだけで仕訳登録が完了します。

経費精算の自動処理

経費精算は、社員数が多いほど工数が膨らむ、経理の代表的な業務のひとつです。

従来は、

- 申請書を作成

- 社員が紙の領収書を添付

- 承認者がチェック

- 経理が会計ソフトへ入力

という流れで、多くの手間と時間がかかっていました。

AIを活用した経費精算の自動処理では、このプロセスが大幅に効率化されます。

社員はスマホで領収書を撮影するだけでAI-OCRが日付・金額・支払先を読み取り、精算申請が自動で作成されます。

さらに、法人カードや交通系ICカードと連携すれば、利用明細を自動で取得して申請に反映することも可能です。

自動処理の具体的な流れ

- 社員が領収書を撮影

- AI-OCRが内容をデータ化(交通費は経路入力で自動判定)

- システムが勘定科目やプロジェクトを自動提案

- 上長がオンラインで承認

- 会計ソフトに自動連携

- 振込データも作成

問い合わせ対応(チャットボットなど)

経理には日々多くの問い合わせが寄せられます。

- 「経費精算の締切はいつですか?」

- 「この領収書は精算できますか?」

- 「振込予定日はいつですか?」

など、内容の多くは定型的な質問が多い傾向にあります。

これらに毎回担当者のリソース使って対応していると、本来の経理業務に割ける時間が圧迫されてしまいます。

この課題を解決するのが、AIを活用したチャットボットです。

チャットツールや社内ポータルに組み込むことで、社員からの質問に自動で回答できる仕組みを構築できます。

活用イメージ

- 経費精算のルールやマニュアルを学習させ、チャットで即時回答

- よくある質問(FAQ)の運用を自動化

問い合わせ対応を自動化することで、担当者は個別対応だけに専念することができます。

税務対応

経理業務において、税務対応は非常に重要かつ複雑な業務の一つです。

申告書の作成や税額計算、過去の取引データの照合など、ミスが許されない作業が多く存在します。

ここでAIを活用することで、作業効率を大幅に改善し、リスクを軽減できます。

AIが得意な税務業務

- 過去データの分析・照合

- AIは大量の会計データや過去の申告情報を短時間で分析できます。

重複計上や入力ミス、不整合を自動で検出することが可能です。

- 税額計算の自動化

- 消費税や法人税の計算において、税率や控除の変更に応じた自動計算が可能。

手作業での計算ミスを防ぎ、申告書作成の精度を向上させます。

- 申告書作成のサポート

- 自社で申告書を作成する場合は、AIが勘定科目や取引内容から必要な情報を整理し、申告書フォーマットへの自動入力を支援。

作業時間を大幅に短縮できます。

- 税務リスクの早期検知

- 過去の取引パターンや法令変更に基づき、税務上のリスクや問題点を事前に通知。

税務調査への対応もスムーズになります。

その他の経理の自動化の事例については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務の自動化は必須!現場で使えるリアル事例5選|経理歴15年のノウハウ公開

経理業務に生成AI(ChatGPT)を利用する事例やアイデア

近年、AIによる効率化が広がってきている中で、もっともポピュラーで手軽に利用ができる生成AI(ChatGPTなど)を使った経理の活用事例を紹介します。

「実際に経理の業務でどのように活用すればいいのか」を検討している企業、経理マンは非常に多いです。

でもなかなか有効な活用方法が見つからないというケースをよく聞きます。

AI活用がまったく進まないけれど、活用方法を検討しないといけないタスクをお持ちの経理担当の方。

経理業務の現場で、生成AIをどのように活用できるのか、その具体例とアイデアを解説します。

実際に活用して効果が大きかった事例を6つお伝えします。

他で紹介されてない、実際に経理実務で即コピペして使えるプロンプト例も紹介するのでぜひ参考にしてください。

経理業務にChatGPTを活用した事例6選

- ドキュメント処理の効率化

- 社内マニュアル、手順書の作成

- 英語の契約書、決算書の翻訳と要約

- データ分析の補助

- Excel関数やマクロ(VBA)コード生成

- メール文面作成

ドキュメント処理の効率化

経理業務では請求書、領収書、経費精算書など「書類(データ含む)」を扱う業務も多いです。

専門的な内容で長文に渡る契約書や取引先からの長文メールも、ChatGPTを活用することで効率化が可能になります。

文書要約

PDF、Word、エクセルのファイルをドラッグ&ドロップして、「要約して」で要点だけ抽出。

長文の契約書や見積書などの資料は、最初から全文読むより要点から入った方が効率的です。

仕訳の提案

「この請求書、領収書を仕訳にするとどうなるか?」と指示して、仕訳の候補を提示。

経理担当者の時間を大幅に削減しつつ、確認作業に専念できる環境を整えることができます。

誤字脱字チェック

月次報告書や財務レポート、対外送信メールをChatGPTに入力し、誤字脱字や表記ゆれを確認。

「数字や日付に不自然な箇所がないか?」と指示すれば、誤った入力や桁間違いの可能性も指摘してくれます。

入力補助

「こんな文章を作りたい」と情報を箇条書きすれば、内容整理してメール文や報告書のドラフトを完成させられます。

担当者はドラフトをベースに最終調整だけすればOK。

プロンプトの例(誤字脱字チェック)

次の文章について、以下の観点でチェックしてください。

(文章をコピペ or 資料を添付)

- 誤字脱字:タイプミスや変換ミスがないか

- 表記ゆれ:同じ言葉の表記が統一されているか(例:売上高/売上げ高)

- 数字・日付:桁数や単位、日付の整合性に不自然な点がないか

- 読みやすさ:文法的な不自然さや過剰な助詞の繰り返しがないか

出力フォーマットは以下の通りにしてください:

- 修正が必要な箇所(原文と指摘内容を明示)

- 修正提案(具体的にどう直すべきか)

- 全体の総評(全体としての読みやすさや注意点)

社内マニュアル、手順書の作成

- 経費精算ルール

- 会計システムの操作方法

- 決算フロー

などの手順書を自然な文章でまとめることができます。

読みやすい社内マニュアルを短時間で作成可能です。

プロンプトの例(経費精算マニュアル作成)

経費精算ルールに関して、社内で共有するマニュアル(手順書)を作成してください。

(経理規定や、経費精算に関する資料を添付、その他ルールを記載したドキュメントあればコピペ)

【作成条件】

- 対象読者:経理業務に不慣れな一般社員も理解できるレベル

- 形式:見出し・箇条書き・表を活用し、読みやすく整理する

- 内容構成

・目的(なぜ必要か)

・適用範囲(対象者、対象業務)

・手順(ステップごとに具体的に)

・注意点・よくあるミス

・FAQ(想定される質問と回答) - 表現:専門用語には簡単な説明をつける、曖昧な表現は避け具体的に書く

- 分量:A4で2〜3ページ相当(詳細に記載するが、冗長にならないように)

最後に、全体を「目次付きで整理されたマニュアル」として出力してください。

英語の契約書、決算書の翻訳と要約

これまで専門知識が必要だった英語の契約書や決算書の翻訳も、ChatGPTを活用することで効率的かつ正確に行うことが可能です。

- 契約書の翻訳

- 契約条件・権利義務・解除条項などをAIが自動翻訳。

法律文書特有の言い回しも自然な日本語に整えられ、契約内容をすばやく把握できます。

- 決算書の翻訳

- 財務諸表や注記もChatGPTがスピーディに翻訳。

会計用語の整合性も保たれるため、経営分析や投資判断にそのまま活用できます。

さらに、ChatGPTは翻訳だけでなく、要点の要約や重要ポイントの抽出も可能です。

必要な情報を短時間で整理でき、実務のスピードが格段に向上します。

プロンプトの例(英語契約書の翻訳と要約)

添付した英文の契約書を正確に日本語に翻訳してください。(契約書を添付)

その際、法律用語や契約特有の表現はできる限り自然な日本語に置き換えてください。

翻訳が終わったら、契約書の内容を「要点ごとに整理した要約」を作成してください。

要約では以下を明確にしてください。

- 契約の目的

- 当事者(誰と誰の契約か)

- 契約期間

- 主な義務や権利

- 支払い条件(ある場合)

- 禁止事項や制限事項

- 契約解除に関する条件

最終的に、翻訳本文と要約をセットで出力してください。

データ分析の補助

大量の財務データや試算表・決算書の分析を補助し、人間が意思決定するための整理や解釈をサポートしてくれます。

経営層向けレポート作成の支援

過去分含めて月次試算表や決算データを入力(エクセルデータなどをドラッグ&ドロップ)すると、ChatGPTが

- 今月のポイント

- 前年同期との比較

- 異常値の箇所

などを文章でまとめてくれます。

文章化することで、経営層や取締役向けの説明資料作成の助けになり、作業を効率化することが可能です。

異常値や傾向の把握

ChatGPTに過去のデータを読み込ませ、「このP/Lで通常と異なる数字があれば指摘して」と依頼することで異常値をチェックできます。

各経費科目、B/S残高の異常値も指摘してくれるので、処理ミスの可能性を把握できます。

定量的分析と文章化を同時に行えるため、ヒューマンエラーのチェック効率が上がることが大きなメリットです。

シナリオ分析や簡易予測のサポート

- 過去の売上や経費の推移を入力し、「来月以降の傾向を簡単にまとめて」と依頼することで、ざっくりした予測の文章化が可能です。

予算策定時の資料整理や、資金繰りの説明補助に活用できます。

プロンプトの例(財務レポート作成)

添付の財務データ(月次試算表・決算データ)をもとに、経営層向けにわかりやすい文章でレポートを作成してください。

(試算表、決算データなどを添付)

【出力内容】

- 今月の重要ポイント(売上、利益、コストなどの注目点)

- 前年同期や前月との比較(増減率や傾向)

- 異常値・注意すべき数字(想定される問題や要確認箇所)

- 簡単な分析コメント(原因や背景の可能性を簡潔に)

【文章の条件】

- 経理以外の経営層でも理解できる平易な表現

- 箇条書き+短い文章で整理

- 数字は正確に反映

- 必要に応じて表や簡易グラフの提案も可能

エクセル関数やマクロ(VBA)コード生成

経理業務では、日々の集計や分析にエクセルを使う場面が非常に多くあります。

経理業務のエクセル活用については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理×エクセル】残業激減!経理歴15年の実体験から学ぶ必須スキルと時短テク

ここで役立つのが生成AIです。

- Excel関数の自動提案

- 例えば、「請求書一覧から取引先ごとの合計金額を集計したい」と指示すると、「SUMIF」や「SUMIFS」の使い方を教えてくれます。

実際の数式と、それぞれのセルに入力された情報の例付きで提示。

数式例をそのままコピーして使える形で出力できるので、実務でとても助かります。

- マクロ(VBA)コードの自動生成

- もう一歩踏み込んだ自動化をしたい場合、ChatGPTに「仕訳データを月ごとにシート分けするマクロを作成して」と依頼すれば、サンプルコードを生成してくれます。

コードの各部分の意味を解説させれば、プログラミング未経験の経理担当者でも理解しながら活用可能です。

エクセルマクロ(VBA)については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年】エクセルマクロ(VBA)で経理業務を自動化する方法|属人化ゼロ!

プロンプトの例(マクロ(VBA)コード生成)

次の条件を満たすExcelマクロ(VBA)を作成してください。

【前提】

- Excelに「経費データ」というシートがあります。

- このシートには「日付」「部門」「金額」「内容」という列があります。

- 行数は毎月異なります。

【やりたいこと】

- 「部門」の値ごとにデータを振り分けたいです。

- 部門ごとに新しいシートを自動で作成し、その部門のデータだけをコピーしてください。

- すでに同じ名前のシートが存在する場合は、一度削除してから作成してください。

- ヘッダー行(1行目)は各シートにコピーしてください。

【追加条件】

- 処理後にメッセージボックスで「部門ごとにシートを作成しました」と表示してください。

- 理解しやすいように、コードにコメントを入れてください。

どんなことをしたいかは、本当に様々なパターンがあります。

欲しい情報をできるだけ正確に少ないやり取りで取得するかは、プロンプト次第です。

まず【前提】を細かく与えてあげて、【やりたいこと】をできるだけ客観的に指示してあげてください。

スムーズに期待通りの出力を返してくれやすくなります。

実際、私自身も月次の大量仕訳処理や請求書チェックのときに、マクロを生成AIに補助してもらって作っています。

1時間以上かかっていた作業が、ほぼボタン1つで数秒で完了するので、「こんなに現場が楽になるならもっと早く知りたかった…」と思っているほどです。

ただし、AIで可能とはいえ、マクロなのでVBAのプログラミング知識がある程度は必要です。

マクロ(VBA)の基礎を理解した上で、コード作成の補助としてAIを活用してみてください。

メール文面作成

経理業務では、取引先や社内へのメール対応も多く発生します。

ChatGPTを活用すれば、要件を入力するだけでスムーズにメール文面を作成可能です。

敬語表現や言い回しのチェックもChatGPTに任せられるため、誤解を招きにくい文章をスピーディーに作れる点もとても助かるメリットです。

本来の業務に集中できるので、私もメール作成のサポートは非常によく使ってます。

まずは、下記のようにChatGPTに件名と本文を作成してもらってください。

出来上がった文章を自分の伝えたい表現や言葉に調整することで、とても効率的にメールが作成できるので非常におすすめです。

プロンプトの例(メールの件名と文面作成)

下記条件に基づき、件名と本文を作成してください。

例:

【メールの目的】

請求書送付の依頼、会議日程の調整、先日の会議のお礼

【宛先】

取引先の担当者、上司、チームメンバー

【伝えたい内容】

請求書を今月末までに送ってほしい、会議の日程を9月10日15時で調整したい

【トーン】

丁寧かつ簡潔、フランクに、堅め、カジュアルめ

【文字数】

200文字以内、長文でもよい

実際には、上記の情報をできるだけ細かく客観的に伝えられるかで、生成結果が変わってきます。

希望の内容と違ったり、違和感ある表現があれば、追加で「もっとこうして欲しい」という要望を指示してください。

人間相手でははいので、この点は遠慮不要です。

実務で毎日活用していると、思っている結果が得られるまで、

- 何回でもやり直ししてくれる

- 遠慮なく支持が出せる

という点が、AIの大きな強みに感じています。

経理業務にAIを活用するメリット

経理にAIを導入することで得られる5つの大きなメリットを、具体的に解説していきます。

経理業務にAIを活用する5つのメリット

- 作業時間の短縮

- ヒューマンエラーの削減

- ペーパーレス化の推進

- データの一元管理

- 経営判断のスピード向上

作業時間の短縮

AIを導入することで、請求書処理や仕訳入力、経費精算などのルーティン業務を自動化できます。

これにより人手で行う単純作業が大幅に削減され、担当者はより付加価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。

結果として、経理部門全体の生産性が向上することが大きなメリットです。

ヒューマンエラーの削減

人が手作業で入力する際には、どうしても打ち間違いやエクセルでの集計ミスが発生します。

AIは膨大なデータを正確に処理できるため、こうしたヒューマンエラーを最小限に抑えることができます。

正確な処理が担保されることで、内部統制や監査対応の観点でも安心です。

ペーパーレス化の推進

AI-OCRや電子帳簿保存法に対応したツールを活用することで、請求書や領収書のデータ化がスムーズに行えます。

紙媒体を回付する時間ロスや、物理的な承認フローの煩雑さも解消。

紙の保管やファイリング作業が不要になり、コスト削減と同時に環境負荷の低減にもつながるのがメリットです。

データの一元管理

AIとクラウド会計システムを組み合わせれば、各種データを一元的に管理することが可能です。

取引先情報や支払状況、仕訳データなどがリアルタイムで整理され、経理担当者だけでなく経営層も必要な情報にすぐアクセスできるようになります。

経営判断のスピード向上

AIによるデータ分析は、売上やコストの推移、キャッシュフローの予測などをスピーディーに提示します。

これにより経営者はタイムリーに意思決定ができ、変化の激しいビジネス環境でも迅速に対応できるようになります。

経理業務にAIを活用する注意点・失敗事例

経理にAIを導入することで大きな効率化や正確性の向上が期待できます。

一方で注意しなければならない点や、導入で失敗してしまう事例も少なくありません。

ここでは、実際に起こり得るリスクと注意点を整理します。

学習データ不足による誤判定

AIは過去のデータを学習することで精度を高めていきます。

しかし、新規取引や業種特有の特殊な処理に関しては十分な学習データがなく、誤った仕訳や分類をしてしまう可能性があります。

特に新しい取引を処理する時は人間がフォローし、運用しながら学習データを蓄積していく工夫が必要です。

利用する前提として、AIの回答が全て正しいと鵜呑みにしないよう注意してください。

ブラックボックス化

AIの処理は高度で複雑なため、「なぜその仕訳を提案したのか」を人間が説明できないケースがあります。

いわゆる「ブラックボックス化」の問題です。

内部統制や監査において説明責任が求められる場面では、この不透明さが大きなリスクになり得ます。

ツールを導入する際は、判断根拠が担保されているかを確認することが重要です。

セキュリティリスク

経理では、取引先情報や従業員の個人情報など、極めて機密性の高いデータを扱います。

AIツールをクラウド上で利用する場合は、

- データの保存場所

- 暗号化

- アクセス権限の管理

など、セキュリティ体制を十分にチェックする必要があります。

一般的に利用可能な無料版の生成AIに社外秘情報を入力するのは避けてください。

適切なセキュリティ対策を怠れば、情報漏洩や不正アクセスといった重大なリスクを招きかねません。

ツール依存によるスキル低下

AIを導入することで業務が便利になる反面、担当者が基礎的な会計知識や仕訳判断力を身につける機会が減ってしまう恐れもあります。

ツールに過度に依存すると、AIが誤った処理をした際にそれを見抜けなくなり、かえってリスクが増大することもあります。

AIはあくまで「補助ツール」と位置づけ、担当者自身のスキルアップと並行して活用することが望ましいです。

まとめ:AIの自動化スキルを持っておこう!

結論、経理でのAI活用は、手作業の削減や判断補助が中心で、完全自動化はまだ難しく人の確認作業が必要です。

AIはデータ入力や仕訳提案、異常検知が得意ですが、決算判断や税務解釈、経営判断は苦手。

ですが、AIを効果的に活用することで作業時間が短縮でき、ミスも減り、人は判断や戦略検討に集中できます。

この記事で紹介したAI活用方法を駆使して、経理の補助役としてぜひ積極的に活用してください。

AIの利活用経験は転職で評価されやすい

システムやAIを活用して業務を効率化していく意識があるかどうかは、今後のキャリアにも影響があります。

最近、転職の相談でよく聞かれるのが「経理経験だけだと評価されにくいのでは…?」という不安です。

実際に、システムやAIを活用して業務を効率化した経験がある人は、転職市場でとても有利に働きます。

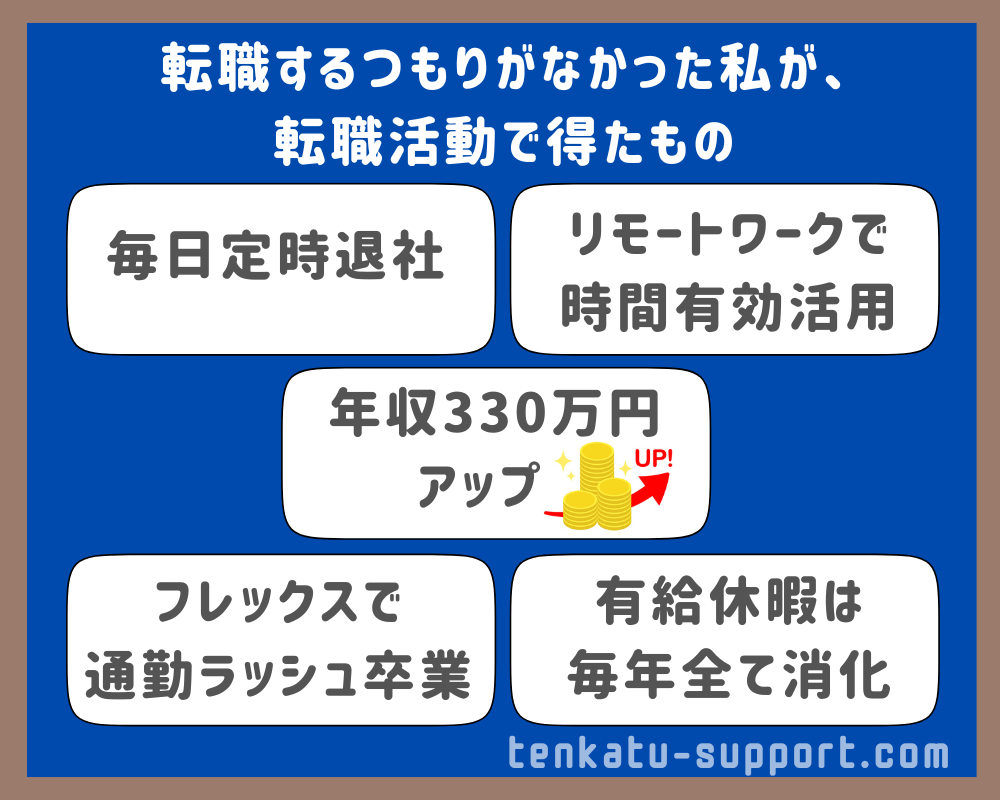

私自身、過去に毎月の仕訳チェックや月次報告書作成で1〜2時間かかっていた作業を、AIやマクロで自動化していました。

その結果、業務時間を大幅に削減できただけでなく、データ分析や改善提案にも時間を使えるようになった経験があります。

その経験を転職活動でアピールしたことで、良い評価につながり結果的に転職することができました。

AIで自動化するスキルを持った経理マンは、転職でも非常に有利です。

私は転職するかどうかはさておき、「とりあえず動いてみるだけでも意味あるかも」と思って転職活動スタート。結果、年収アップして柔軟な働き方に変えることができました。

みなさんの経理としてのキャリアを応援しています!

【比較表】経理におすすめの転職エージェント(4社)

JACリクルートメント |  リクルートエージェント |  ヒュープロ | マイナビエージェント | |

| おすすめ使用法 | できるだけ年収アップを狙った質の高い求人をゲット | より自分に合った職場を広く探すため選択肢を増やす | 経理特化の専門性の高いアドバイザーを味方にする | 慣れない転職活動で丁寧なサポートを受ける |

| 特徴 | 特化型 | 総合型 | 特化型 | 総合型 |

| 経理系求人数 | 約1,000件 | 約8,000件 | 約3,000件 | 約2,000件 |

| ポイント | 高年収が狙えるハイクラス領域で最大手 | 業界最大手で全業界の経理を扱い求人数No.1 | 管理部門特化型エージェント業界最大級の求人数 | 担当者のサポートが丁寧で安心 |

| 対象年代 | 30代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~30代 |

| 費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

転職で年収アップを実現できる!経理におすすめの転職エージェントと転職活動の全ノウハウは以下の記事で紹介しています。

【年収アップを実現できる!】経理に特におすすめする転職エージェント4社の併用が効果的です。転職のプロに無料で相談できるので、ぜひ登録してください!(Web or 電話面談で専門家に無料相談できます)

- できるだけ年収アップを狙える「JACリクルートメント」

- 丁寧なサポートをしてくれる安心感「マイナビエージェント」

- 求人の選択肢を最大限増やせる「リクルートエージェント」

- 経理に特化したサポートを受けられる「ヒュープロ」