PR

経理の現場はいま、「自動化」の波が前例のない猛烈なスピードで押し寄せています。

仕訳入力、データ集計…、以前なら数時間かけて手でやっていた作業が、今はボタンひとつで終わる時代。

この変化にどう向き合うかで、経理の未来は大きく変わります。

経理のキャリアはこれから二極化してきます。

自動化を「味方」にした人は評価が上がり、キャリアも広がる。

逆に「敵」にして避ける人は、いつの間にか市場価値が下がる。

「自動化への姿勢」がキャリアを決める時代です。

ただ一方で、多くの経理部の仲間や転職活動中の方から、こんな声もよく耳にします。

- 「どこから手をつければいいの?」

- 「具体的にどの業務が自動化できるの?」

- 「どうやって自動化するの?」

- 「結局、経理の仕事ってなくなるの?」

自動化に関する疑問や不安は、現場にいれば誰もが感じるリアルな悩みです。

でも安心してください、実はみんな同じように感じています。

実際に私自身も月末月初は残業必須でしたが、試行錯誤しながら自動化に本気で取り組んだおかげで、月次決算では残業ゼロになりました。

この記事では、経理歴15年以上の現役経理マンが実務経験をもとに、次の内容を徹底解説します。

- 経理の自動化できる(向いている)業務

- 自動化の具体的な方法と導入ステップ

- 自動化のメリット、重要なポイントと注意点

- 自動化時代に求められるスキル・キャリアの考え方

これからの経理の在り方を何も見据えていないと、自動化の波に流されてキャリアアップができない(市場価値がない)人材になってしまいます。

将来のリスク回避のために自動化の流れを「チャンス」と捉え、それを飛躍のステップに変える視点をギュッと詰め込みました。

自動化の波を乗りこなし経理の未来を前向きに考えることで、より良い「働き方」「年収」を獲得していくことは可能です。

悩める経理マンのために、現場で起きているリアルを包み隠さず「経理の今」としてお伝えします。

他では読めない「知らないと損する」内容なので、ぜひ参考にしてみてください。

自動化スキルを武器に年収アップを狙うなら、経理に強い転職エージェントの活用が最短ルートです。

転職で年収アップを実現できる!経理におすすめの転職エージェントと転職活動の全ノウハウは以下の記事で紹介しています。

JACリクルートメント |  リクルートエージェント |  ヒュープロ | マイナビエージェント | |

| おすすめ使用法 | できるだけ年収アップを狙った質の高い求人をゲット | より自分に合った職場を広く探すため選択肢を増やす | 経理特化の専門性の高いアドバイザーを味方にする | 慣れない転職活動で丁寧なサポートを受ける |

| 特徴 | 特化型 | 総合型 | 特化型 | 総合型 |

| 経理系求人数 | 約1,000件 | 約8,000件 | 約3,000件 | 約2,000件 |

| ポイント | 高年収が狙えるハイクラス領域で最大手 | 業界最大手で全業界の経理を扱い求人数No.1 | 管理部門特化型エージェント業界最大級の求人数 | 担当者のサポートが丁寧で安心 |

| 対象年代 | 30代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~30代 |

| 費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

経理業務を自動化する方法

経理の仕事は、

- 仕訳入力

- データ集計

- レポート作成

など、毎月同じ作業の繰り返しが多いですよね。

「時間がかかる」「ミスしやすい」と感じたことがある方も少なくないはずです。

でも大丈夫です。

今はExcelのマクロ(VBA)やPower Query(パワークエリ)など、手作業を自動化してくれる強力なツールがあります。

経理の仕事はなくならない。

でも「作業」はなくせます。

手入力や転記・コピペ、集計作業を自動化すれば、ミスも減り時間も確保できます。

経理の生産性や精度を一気に上げるデュアルディスプレイついては、以下の記事で詳しく解説しています。

» デュアルディスプレイで作業スピード爆上げ!経理の生産性を47%上げる仕事術を徹底解説

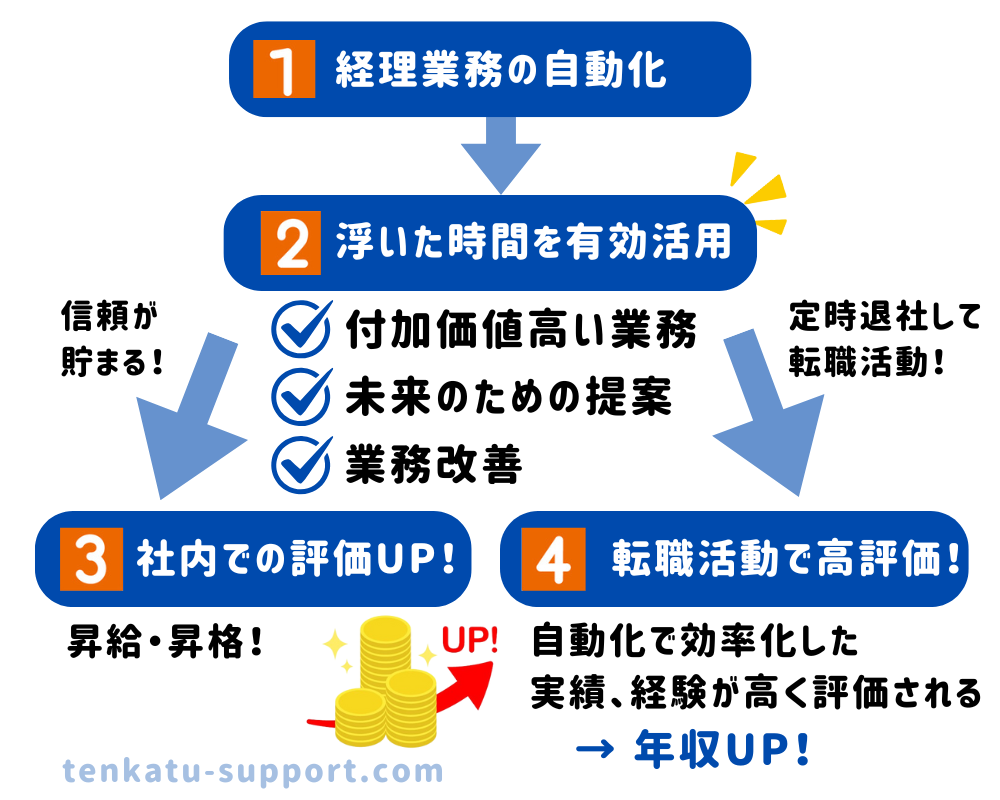

生まれた時間で定時退社するも良し、

- より付加価値高い業務

- 未来のための提案

- 業務改善

に使えば、将来的な年収アップにつながります。

私も自動化して浮いた時間で、

- 月次推移からコスト削減や利益改善の提案

- 業務効率化のためのシステム導入を推進

- 月次決算の異常値自動検出の仕組み構築

などに取り組み、社内での信頼も得られたことで昇給・昇格。

その経験は、定時退社後の時間を有効活用した転職活動でも高く評価され、年収アップをGETしています。

「自動化の効果」は、単なる業務効率化にとどまりません。

仕事も生活も豊かにしてくれる、とても大きな価値を生んでくれると実感しています。

経理転職の始め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【徹底解説】経理転職を成功させる転職活動の流れと始め方を専門家がイチから教えます

それでは自動化の方法、具体的に「何を使って、どう自動化するか」を説明します。

Excel(エクセル)の活用

多くの企業では、経理業務の中心にExcelが使われています。

正直、経理にとってExcelはもはや相棒みたいな存在で、仕事上欠かせないツールです。

私が新卒で経理に配属されたとき、最初に衝撃を受けたのは「経理って、こんなにもExcelを使うのか…」という事実でした。

経理は数字と格闘するのは覚悟していたけれど、実際には

- 数式

- 関数

- 集計表づくり

に追われる毎日。

経理の仕事は「Excelなしでは成り立たない」と痛感した瞬間でした。

担当業務にもよりますが、基本毎日使うし、気付いたら数時間経ってるなんてこともしょっちゅうです。

経理のエクセルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理×エクセル】残業激減!経理歴15年の実体験から学ぶ必須スキルと時短テク

それくらい日々使っているExcelですが、ただの入力ツールになっているケースもあります。

実は、自動化機能をうまく使いこなすことで、驚くほど仕事がラクになります。

Excel作業を自動化して効率を一気に上げる方法を3つ紹介します。

- ピボットテーブルで一発集計

- マクロ(VBA)でデータ集計

- Power Query(パワークエリ)でデータ加工

それぞれ、具体的な経理業務での使い方を解説していきます。

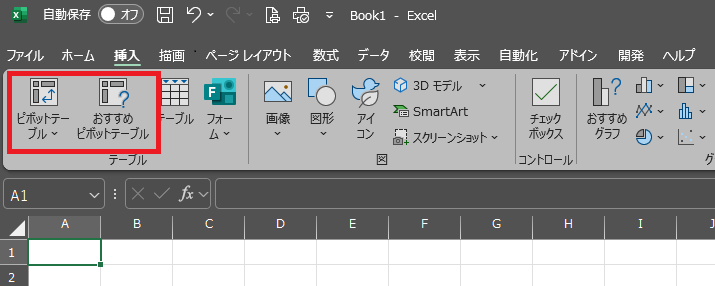

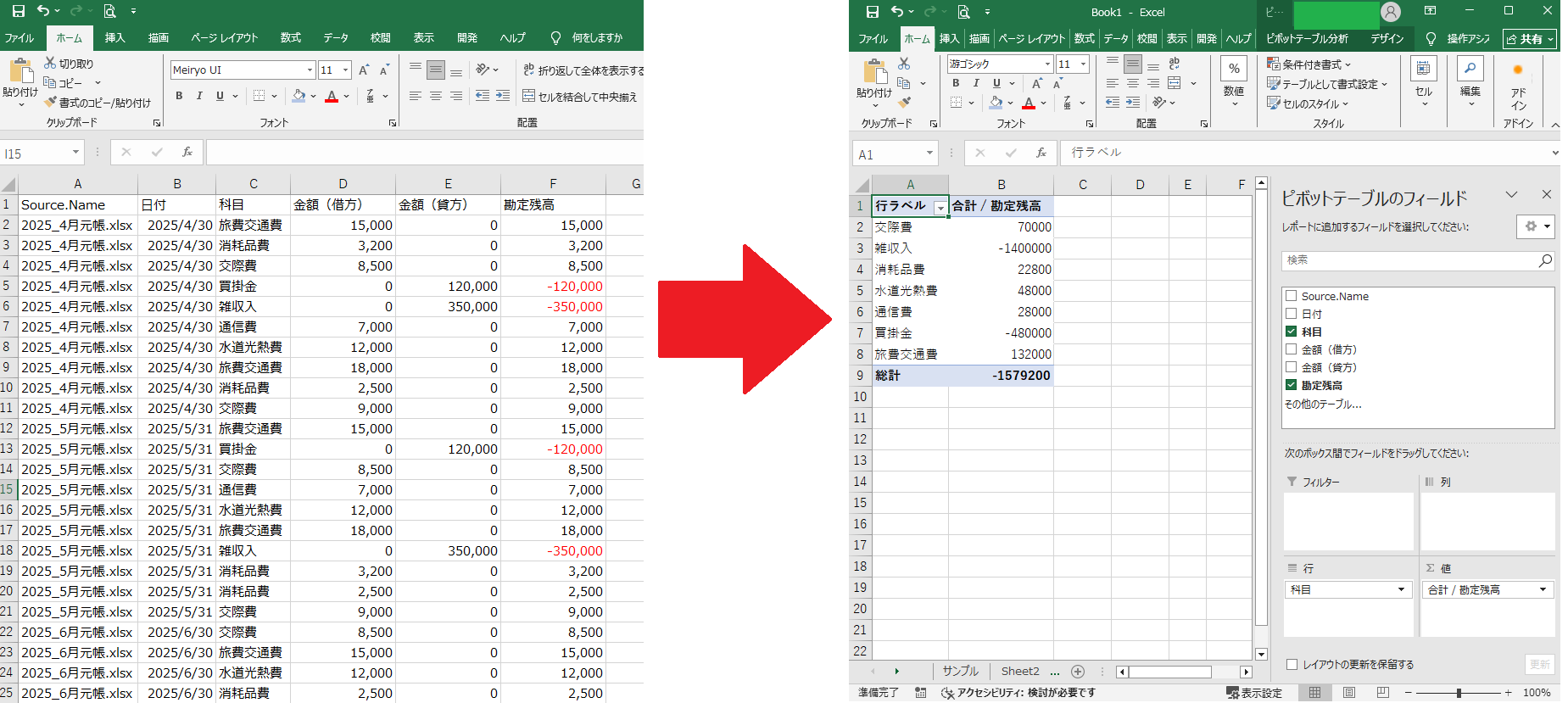

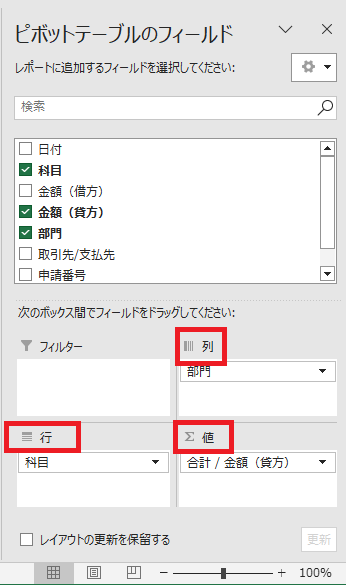

ピボットテーブルで一発集計

ピボットテーブルとは、Excelに備わっているデータ集計・分析のための機能です。

大量のデータを「項目別」「期間別」「条件別」などに分けて、瞬時に集計・分析できます。

- 勘定科目ごとの金額合計

- 月別の売上推移

- 部署ごとの経費内訳

などを数クリックで自動作成できます。

手で数式入れたり、関数で集計を組むより圧倒的に速く、ミスも少ないです。

私自身、月次報告の資料づくりではピボットを取り入れたことで、精度とスピードが一気に向上しました。

実際、周りの経理仲間を見ても「ピボットを使いこなしているかどうか」で作業効率に大きな差が出ています。

特に売上データや仕訳明細のように「量が多くて切り口を変えて見たい」データは、ピボットなしでは正直やってられません。

「経理はExcelが命」とよく言われます。

その中でもピボットを活用している経理マンはかなり多いです。

もはや必須スキルになりつつあると感じています。

データ全体を俯瞰して、最終的な表の完成形をイメージし、どの項目を「行」「列」「値」に入れていくか即判断できるとデキる経理マンです。

マクロ(VBA)でデータ集計

例えば、毎月集計する取引データや売上明細。

よくある作業の流れ、こんな感じではないでしょうか。

- 売上データのCSVファイルを開く

- 不要な行や列を削除

- 顧客コードの列を一番左に移動

- 別ファイルの得意先マスターと突合(vlookup地獄)

- 商品ごと、あるいは顧客ごとに集計

- 結果を会計システムのフォーマットにコピペ

こういう仕訳入力の前段階である「データ集計、前処理」に、最初は丸1日かかってしまうような経験、経理担当なら一度はあるはずです。

ここで活躍するのが、マクロ(VBA)。

マクロは、Excel上で一連の操作手順を自動的に実行できるようにする機能です。

マクロを記述するためのプログラミング言語を「VBA」といいます。

定型の繰り返し処理はマクロ(VBA)で自動化すれば、作業のミスも削減でき圧倒的に時間短縮できます。

ルール化されていて「人が手作業でやっている繰り返し作業」は、Excelのマクロ(VBA)で自動化可能です。

私も新卒のころは、コピー先のシートを間違えて差し替えてしまい上司に「数字が合わない」と指摘されて冷や汗をかいたり、ミスに怯えて日々ドキドキする毎日でした。

でも、一連の処理をマクロに任せれば、クリックひとつで一瞬。

単純な業務の自動化でも100件積み重なれば、「1件あたり 5分 × 100件 = 500分(8時間超)」の作業が数秒で終わります。

しかも、機械的に自動化するのでヒューマンエラーがほぼゼロ。

「またやってしまった…」というストレスから解放されるのも大きなメリットです。

次に紹介するPower Query(パワークエリ)よりも、できることの幅が広く、柔軟に自動化できるツールです。

エクセルマクロ(VBA)については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年】エクセルマクロ(VBA)で経理業務を自動化する方法|属人化ゼロ!

Power Query(パワークエリ)でデータ加工

Power Query(パワークエリ)も、マクロ(VBA)同様に手作業を一気に自動化してくれる強力な存在です。

私自身、月次の売上データや請求データの加工にPower Queryを導入してから、作業時間が劇的に減りました。

Power Query(パワークエリ)は、Excelに標準搭載されているデータ変換・整形に特化したツールです。

マクロと違ってノーコードで使用できるので、プログラミングの知識は全くなくて大丈夫。

代わりに、マクロよりも少しできることの自由度が少ないイメージです。

初回にやりたい処理を順番通りに設定しておけば、次回以降は「更新ボタンを押すだけ」で同じ作業が完了します。

例えば、以前は以下の作業を毎月やっていました。

- 複数の取引先から届くCSVを開く

- 必要な列だけ残して整形する

- 日付や数字のフォーマットを揃える

- 不要な空行や重複を削除して最終フォーマットにまとめる

大量のデータで手作業だと、これだけで1時間以上かかることもザラでした。

さらに、月次報告資料で数字のコピーや貼り付けを間違えて、先輩や上司からの信頼を失いかけたことも何度もあります…。

Power Queryなら、初回に手順を作ってしまえば次月からはボタンひとつ。

1時間かかっていた作業が、わずか5秒で完了します。

語弊を恐れず言えば、「毎月、同じデータを加工している経理マンにとっての時間泥棒」をPower Queryは一掃してくれる存在です。

初心者でも、ノーコードで視覚的に自動化設定できる手軽さが魅力です。

手作業によるミスも減り、精度もスピードも圧倒的に上がる。

導入した瞬間から「月末月初の残業地獄」が大幅に軽減されます。

Power Query(パワークエリ)については、以下の記事で詳しく解説しています。

» Power Query(パワークエリ)とは?経理に最適なExcelノーコード自動化ツールの活用法

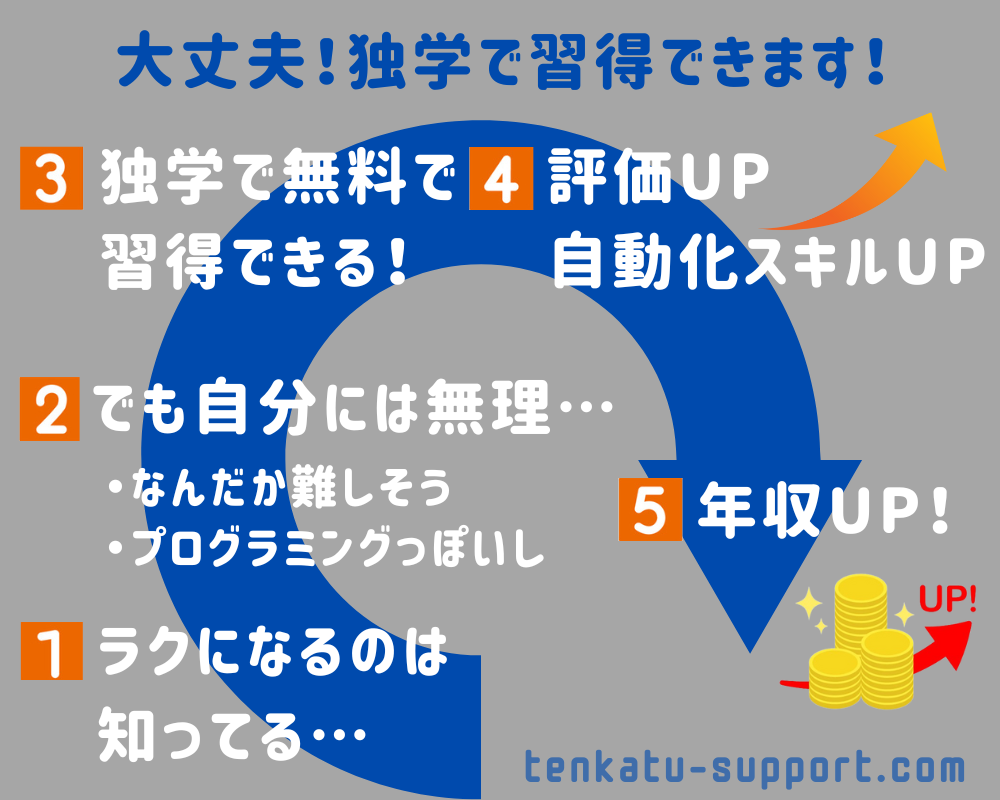

マクロ(VBA)やPower Query(パワークエリ)だったら独学で習得できる

マクロ(VBA)やPower Query(パワークエリ)と聞くと、「なんだか難しそう」「プログラミングっぽいし無理かも…」と感じる人も多いと思います。

実際、私も最初はそうでした。

ですが、どちらも「できる人じゃないとできない」わけではありません。

ちょっとした知識と「今の業務を変えたい」という意識があれば、十分活用できます。

とりあえずネットで調べながら実際にやってみてください。やりながら独学で十分習得していけます。

現に私も、この作業なんとかならないのかと思って自動化を考え始め、試しに「マクロ」「パワークエリ」という言葉をググってみたのがすべての始まりでした。

ネット上の情報だけで独学でマスターできる手軽さも、やってみてとてもラクだったポイントです。

今では、自分が手で行う決まった作業は、マクロ(VBA)とPower Query(パワークエリ)で自動化できるようになりました。

おかげで時間に余裕ができ、他の改善業務にも積極的に手を出せるようになっています。

結果、部内でも「作業効率が良い、自動化スキルが高い」と一目置かれるようになり、

- 同僚から頼られる存在

- 上司からの評価が上がる

- 着実に年収アップ

のようにすべてが良い循環で、年収アップに繋がっています。

中には、マクロ(VBA)は属人化やブラックボックス化するからダメと言う意見もあります。

ですが、結論マクロは使えた方が確実に有利です。

本当は3秒で終わる処理なのに、毎回手作業で10分かけるのは正直言って現実的ではありません。

最悪、正式なマニュアルや手順書では手作業にしておき、その作業を自分の手元でマクロ化しておくことで属人化リスクは回避できるので気にしなくで大丈夫です。

「属人化するからマクロを使わない」ではなく、「属人化しない工夫をしながら使う」が正解です。

属人化しない工夫は以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年】エクセルマクロ(VBA)で経理業務を自動化する方法|属人化ゼロ!

一方で、Power Queryに関しては、属人化のリスクが少ないという特徴があります。

マクロと違い、コードを書かずに視覚的に処理を記録できるので、プログラミングの知識はなくても活用ができます。

ここで紹介したツールは、全部無料で習得できるので、コスパ良すぎるスキルです。

私の経験上とても有効だった、効率化以外の「自動化スキルの恩恵、転職活動での大きな武器」については、この記事の最後で解説させていただきます。

RPAツールの活用

毎月繰り返される定型作業は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールを使えば、人の手を介さず自動で実行できます。

RPAは、ExcelやWebシステムを使った「定型操作」をそのまま記憶し、代行してくれる仕組みです。

- Excelで取引データを整理し、所定のフォーマットに貼り付け

- 請求書をシステムからダウンロードし、PDF化して顧客にメール送信

- 入金データを銀行のWeb上で取得し、販売管理システムと照合して消込処理

人的ミスが減り、処理スピードも格段にアップするのが大きなメリットです。

マクロ(VBA)やPower Query(パワークエリ)よりも色んなことができて、自由度が高い自動化ツール。

一方で、Excelの活用と比べると費用がかかる場合は多いので、費用対効果の検証は必要です。

RPAが得意なのは、「決まったルールに沿って、同じ手順を繰り返す作業」です。

一方で、状況に応じた判断が必要だったり、手順が都度変わるような業務には向いていません。

そのため、法改正や業務フローの変更があると、そのたびに設定の見直し(メンテナンス)が必要になる点には注意が必要です。

経理のRPA活用については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務をRPAで自動化!実際の活用事例と導入のポイントを経理歴15年が徹底解説

AI・ChatGPTの活用

RPAでは難しかった「人の判断」が必要な業務。ここにChatGPTをはじめとした生成AIの活用余地があります。

- 社内の経理マニュアル作成

- 勘定科目の分類の相談(AIへの問い合わせ)

- メール文や請求書の文面作成

- 業務フローの改善アイデアの案出し

いまや実務で活用している方も多いChatGPTですが、業務の相談相手としても優秀です。

質問を投げかければ、その場で答えを返してくれます。

孤独になりがちな経理の大きな支えになります。

私は、PCの画面上で常にChatGPTを起動させておき、些細なこともチャット形式で投げかけながら仕事することが当たり前。AIがないと作業効率落ちること間違いないです。

また、OCR(光学文字認識)とAIを組み合わせたAI-OCRを活用することで、請求書や領収書といった紙書類を自動で読み取り、データ化や仕訳入力まで行えます。

仕訳の自動化については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年が解説】仕訳自動化の完全ガイド|実務で本当に使える方法・事例と注意点

手入力の手間を大幅に減らし、処理スピードも格段に向上する経理の強力な味方です。

AIは、過去の取引データを学習することができるので、不自然な取引や不正の兆候を検知することも可能。

以下のような、経理の課題を根本から改善してくれます。

- 人為的なミスを防ぐ

- 業務の精度が向上

- 内部統制の強化

経理担当者は単純作業から解放され、より分析や戦略に重点を置いた仕事に時間を使うことが可能です。

経理のAI活用については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務のAI活用とは?現状と事例、メリットと注意点を経理歴15年の経理マンが徹底解説

自動化の注意点

自動化の方法を解説してきましたが、注意点もあります。

「ツールを導入すること」自体が目的になってしまうと、経理業務は逆に複雑化します。

大切なのは、業務のどこにツールを使って何を自動化するのが最も効果的かを見極めることです。

段階的に進めながら、「これは自動化すべきか?」「今のタイミングでAIを使うべきか?」を常に考えて業務に取り組むと、今後のためになる良い発見があるのでおすすめです。

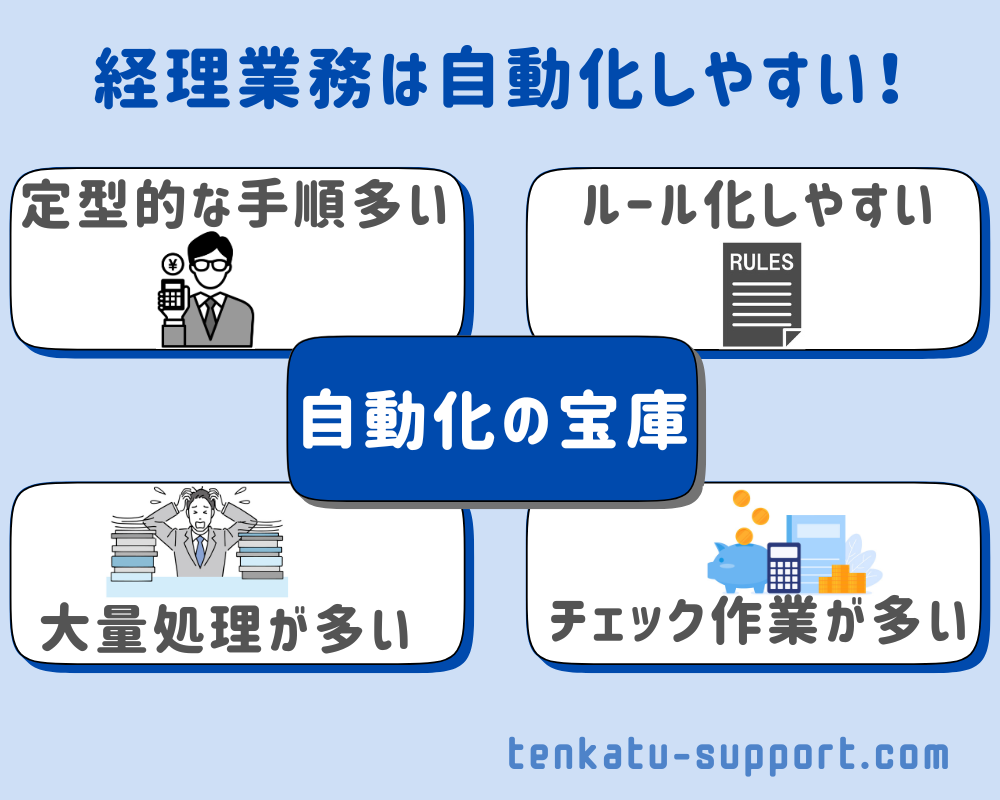

経理で自動化できる(向いている)業務

自動化が効果的なことはわかっていても、「どんな業務が自動化できるのか」なかなかイメージできないですよね。

経理業務の中には、自動化に非常に適した「パターン化された作業」が数多く存在します。

経理業務が自動化しやすい主な要因は以下です。

- 定型的な手順が多い

- ルール化しやすい(機械的に処理できる)

- 大量処理が多い

- チェック作業が多い

経理の業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理の仕事とは?サルでも分かる経理の業務の内容と流れを解説|経理・財務との違いとは?

毎月同じ流れで処理される定型業務や、数字のチェックや照合といった繰り返し作業こそ自動化に最適です。

実際に、私は経理歴15年のキャリアの中で多くの業務の自動化に取り組んできました。その中でも、「こんな効果あるならもっと早くやればよかった」と感じた業務はいくつもあります。

実は自動化には向き、不向きがあり、いざ自動化に取り組んでみると効果の大さや違いが見えてきます。

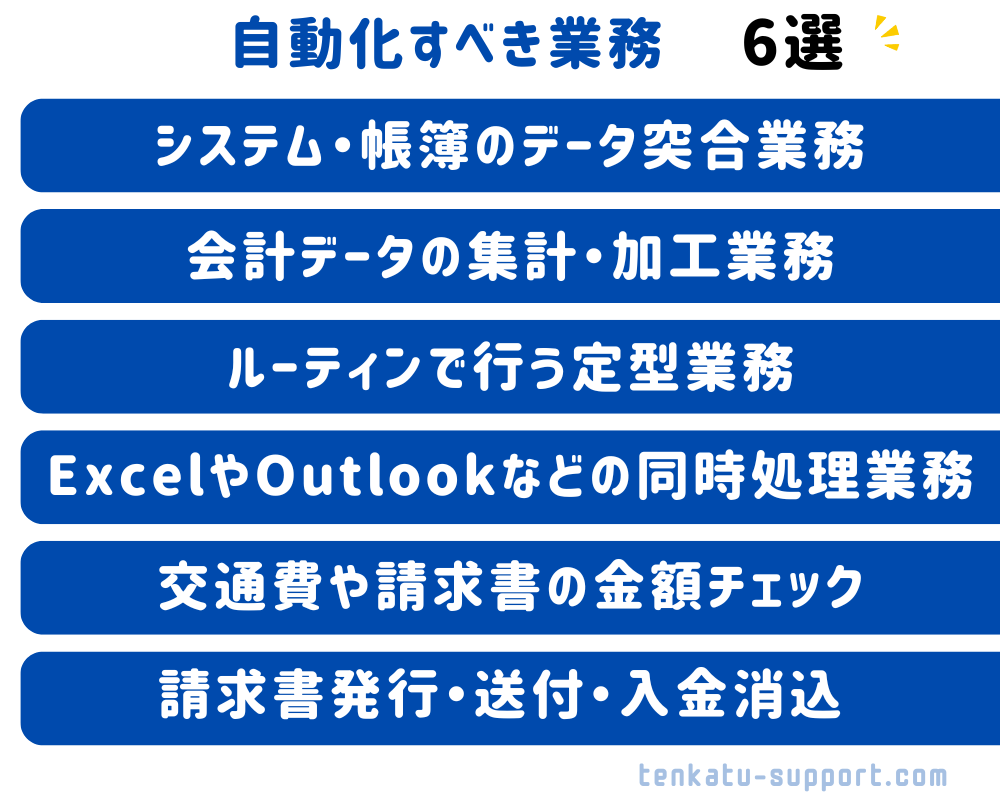

結論、これまでの経験に基づいて言うと、経理の自動化で大きな効果が得られる業務はズバリ以下です。

自動化で効果が大きい経理業務

- システム・帳簿のデータ突合業務

- 会計データの集計・加工業務

- ルーティンで行う定型業務

- ExcelやOutlookなどの同時処理業務

- 交通費や請求書の金額チェック

- 請求書発行・送付・入金消込

特に月次報告資料作成や部門ごとの実績を集計したりといった作業は、毎回ほとんど同じ流れで行うので自動化に適しています。

経理の自動化の事例については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務の自動化は必須!現場で使えるリアル事例5選|経理歴15年のノウハウ公開

それぞれの自動化業務を解説していきます。

システム・帳簿のデータ突合業務

どの会社の経理業務にもある「売上データ」や「銀行明細」と各種帳票との照合作業などは、「※RPA」や「※API連携」での自動照合が可能です。

※RPA … ソフトウェアロボットを使ってパソコン上で行う定型業務を自動化する技術

※API連携 … 異なるアプリケーションやシステムがデータや機能を共有するための仕組み

毎週、毎月手作業で同じ処理をしている業務は、決まったフォーマットでシステムから出力されるデータ同士を自動で照合することで業務負担軽減、精度向上させることができます。

それはハードルが高いと感じる場合は、スモールスタートとして担当者の手元で完結する、エクセル関数、「※マクロ(VBA)」や「※Power Query(パワークエリ)」で自動化ができます。

経理業務のエクセル活用については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理×エクセル】残業激減!経理歴15年の実体験から学ぶ必須スキルと時短テク

※マクロ(VBA)… エクセル上で一連の操作手順を自動的に実行できるようにする機能、マクロを記述するためのプログラミング言語を「VBA」という

※Power Query(パワークエリ)… データの取得、変換、統合を自動化できる、エクセルに備わっている機能

具体的には、例えば「販売管理システム」と「会計システム」の登録金額や内容に差異がないかチェックしたりする際などに有効です。

それぞれのツールを使った具体的な自動化方法は、後程詳しく解説するので安心してください。

会計データの集計・加工業務

会計データの集計や加工業務は、エクセルマクロ(VBA)やPower Query(パワークエリ)、「※BIツール」で自動化が可能です。

エクセルマクロ(VBA)については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年】エクセルマクロ(VBA)で経理業務を自動化する方法|属人化ゼロ!

※BIツールとは … データを自動でまとめて分析するソフト

実際の作業としては、以下のような経理業務が自動化に向いています。

- 会計システムからエクスポートした仕訳データを部門別、プロジェクト別に集計

- 売上、経費、利益などの主要KPIを月次、四半期単位で集計

- 複数の支店、事業部から送られてくるExcelデータを一つにまとめて集計

- 予算と実績の差異分析表を作成

- 入金消込状況や売掛、買掛の年齢表を生成

この作業が経理業務で最も頻度が多い業務の一つです。

会計データの集計・加工は、経理に欠かせない日常業務。

だからこそ、この部分を自動化できれば、日々の作業時間を一気に削減できます。

また、ミスの防止、分析スピードの向上、経営判断の迅速化といった複数の効果を同時に得られるのが特徴です。

Power Query(パワークエリ)については、以下の記事で詳しく解説しています。

» Power Query(パワークエリ)とは?経理に最適なExcelノーコード自動化ツールの活用法

ルーティンで行う定型業務

毎月決まった手順で行っている「支払処理」や「口座残高チェック」、「定例レポート作成」などは、自動化にとても向いている業務の一つです。

作業の流れが毎回ほぼ同じなので、

- 手順を整理

- テンプレート(雛形)を作ってフォーマットの統一

を徹底することで自動化が可能。

先に登場した、RPAやExcelマクロ(VBA)、Power Query(パワークエリ)でスムーズに処理できます。

具体的な経理業務の例は以下です。

- 定例レポート作成関連(月次の売上、費用の集計表)

- 支払予定表作成(仕入先への支払明細作成)

- 請求書データの会計ソフトへの取り込み

ExcelやOutlookなどの同時処理業務

経理の現場では、1つの作業の中で複数のアプリを行き来するケースが多くあります。

「会計データをExcelに転記し、メールで通知」のような、複数のアプリをまたぐような繰り返し作業も自動化が非常に有効です。

- 仕訳データをエクスポート → Excelで集計 → 支店別レポートをPDF化 → Outlookで自動送信

- 取引先の請求書PDFをメール受信 → OneDriveに自動保存 → Excelの支払予定表に反映 → 支払通知メール送信

このような繰り返し作業は、「※Power Automate」などのツールを使えば、まとめて一括で処理できるようになります。

※Power Automate … MMicrosoft社が提供するRPAツール

交通費や請求書の金額チェック

「交通費の金額が合っているか」「請求書の金額が申請時と一致してるか」などの確認作業は、「※AI-OCR」やRPAにあらかじめチェックのルールを設定しておけば、自動で判定することができます。

※AI-OCR … 画像を読み込んで自動で文字認識、データ化するツール

AI活用については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理業務のAI活用とは?現状と事例、メリットと注意点を経理歴15年の経理マンが徹底解説

人の手でひとつひとつ確認するよりも当然早く、ミスも減らせるので、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

AI-OCRはデータはもちろん、紙媒体の請求書や領収書の情報も自動でデータ化できるので、ルール化した内容との突合が自動化可能です。

請求書発行・送付・入金消込

請求書作成から送付、入金確認、仕訳計上までの一連業務は、クラウド請求ツールと会計システムの連携で丸ごと自動化できます。

請求書作成 → メールで請求書PDF自動送信 → 銀行口座と連携して入金を確認 → 会計システムに仕訳登録

自動化の仕組みを導入すれば、毎月数時間〜数十時間かかっていた請求業務をほぼゼロにできるうえ、入金確認の抜け漏れやヒューマンエラーも大幅に減らせます。

それでも経理マンの価値はある

ここまでで説明した経理業務がすべて完全に自動化できるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。

経理の将来性については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 経理の将来性は?AIやRPAで自動化される?経理歴15年の現役経理マンが解説します!

経理の現場では、イレギュラーな対応や細かな例外処理が日常的に発生します。

また、「この処理で本当に大丈夫か?」といった判断や確認作業には、やはり人の目と経験が必要です。

だからこそ大切なのは、

「自動化できる部分は任せて、判断が必要な部分に集中する」

という考え方。

業務全体を見直し、ムダや属人化を減らしていくことが、経理の価値を高める第一歩になります。

経理業務の自動化の流れ、進め方

経理の自動化を進める上で、いきなりツールを導入したり、システムを変えればいいと安易に考えてしまうと失敗の元です。

ポイントは、

- 現状業務の棚卸し

- 作業の頻度、時間の見える化

- 自動化の対象業務を選定

を整理し、段階的に進めていくことです。

自動化を成功させるためには、私の経験上、最初に「流れ」をしっかり描いてから着手することが重要。

「自分の担当業務を自動化したいけれど、何から手を付けたらいいかわからない」と悩む人の声を本当に多く聞きます。

3つのフェーズに分けて、自分の抱える仕事を整理してみてください。

必ず、自動化で大きく効果が出るタスクが眠っているはずです。

「どんなツールを使うか」と自動化の具体的な方法は、後程詳しく解説します。

ここでは全体像として、自動化を段階的に進める方法をについて説明します。

①現状業務の棚卸し

まずは、「何をやっているのか」を全体像として洗い出します。ここが自動化のスタート地点です。

経理の仕事の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 【経理歴15年】経理の仕事の全体像は?経理の魅力・やりがい・将来性を専門家がお教えします

棚卸しのコツは、「~の証憑集計」「~の仕訳入力」「~の請求書処理」「~の各種レポート作成」のように、作業単位に分解すること。

「棚卸し」の具体的なポイント

- 作業単位に分解してタスクをリストアップ

- 誰が、いつ、どこで、どんなツールでやっているかを整理

- 手書き、手入力、紙でのやりとりなど「アナログな部分」を見逃さない

経理に多い「属人化している業務」ほど、全体像の洗い出しが困難になるので事前の準備が大事になります。

正直に言うと、この工程が最も大事な作業です。

多少時間かけても、漏れなく業務を整理することで、自動化の観点以外のメリットもあったりします。

無駄な作業が見えてきたり、業務フローのボトルネックが浮き彫りになったり。

無駄な作業を自動化しても本質的な効率化ではありません。

「そもそも必要ない作業」は思い切って削ることも大事です。

「自動化の前に、やらなくてもいい手間は削る」ここを見直すだけでもだいぶ楽になります。

結果として、自動化のためだけでなく業務全体の改善や効率化、さらには人員配置の最適化にもつながる。

この工程を行うことで業務の透明性が高まり、健全な組織運営にもなるので、定期的に棚卸しすることをおすすめします。

②作業の頻度、時間の見える化

次に、それぞれの業務について「どのくらい時間がかかっているか」を数値で可視化します。

感覚的に「時間がかかっている気がする」ではなく、実際に計測してデータ化することで、本当に改善すべき優先度の高い業務が浮き彫りになります。

見える化する項目例

- 週○回、月○回、四半期に○回などの頻度

- 1回あたりの所要時間

- ミスや手戻りの平均発生頻度

- 他部署とのやりとりの回数(確認・差し戻しなど)

数値化してみると、「手間がかかっているのに非効率的な処理をしている業務」が見えてきます。

「時間泥棒業務」が特定しやすくなるはずです。

この数値化を行うと、「感覚的に大変そうな業務」ではなく、「客観的にどこを自動化すれば最も効果が出るか」が明確になります。

「時間 × 頻度 × ミス率 × 手戻り回数」の掛け算が大きいもの =「真の時間泥棒業務」です。

③自動化の対象を選定

すべての業務をいきなり自動化するのは不可能です。

最後になるこの工程で「まずはここからやるべき」という業務を見極めます。

「①現状業務の棚卸し」「②作業の頻度、時間の見える化」で整理した業務の中で、

- 作業単位別の累計作業時間が多い業務

- パターン化された作業

を優先的に自動化候補にしてください。

毎月同じ流れで処理する定型業務や、繰り返し作業こそが自動化に適しています。

冒頭で解説した、「自動化に向いている業務」も参考にして検討してみてください。

「効果が大きくて、失敗してもリスクが小さい業務」から始めることをおすすめします。

経理業務を自動化するメリット

ここまでは、「自動化に向いている業務」や「自動化の方法」を解説してきました。

続いては、自動化によって得られる主なメリットを具体的に説明していきます。

- 業務効率の向上、業務最適化

- 人為的ミスの削減

- コア業務にリソースを集中できる

- 労働環境の適正化

- 生産性の向上

- コスト削減

- 迅速な経営判断への貢献

経理として15年以上の経験を持つ私が、実務の現場で実際に感じた「自動化の効果」を、経理特有のリアルな事例とともにお伝えします。

業務効率の向上・業務最適化

経理業務を自動化する最大のメリットの一つが「業務効率の向上」と「業務最適化」です。

経理の現場では、

- 請求書の処理

- 仕訳入力

- 経費精算

など、定型的で繰り返し発生する業務が非常に多くあります。

これらの仕事が自動化により業務最適化されることで、担当者の負担軽減にもつながります。

結果としてチーム全体の効率向上、業務最適化にも寄与することが大きなメリットです。

人為的ミスの削減

経理の仕事は、基本的に「ミスがないこと」が前提とされます。これは経理の宿命です。

私も最初は戸惑いましたが、そういうものとして受け入れてください。

その結果、社内では「頼られる存在」として厚い信頼を得られ、部署を越えて発言力と裁量を持つキーパーソンとして活躍できます。

仕事の性質上、仕事がどれほど丁寧でも評価されにくく、逆に少しのミスが大きなトラブルに発展することもあるのが特徴です。

- 仕訳ミス

- 入力漏れ・転記漏れ

- 金額の誤入力

- 振込先口座の入力ミス

- 同一データの二重入力

たった1円、1文字の入力ミスが、開示資料の誤りとなり、会社の信用や資金繰りに深刻な影響を及ぼすこともあります。

自動化されたプロセスなら、同じルールに基づいて正確な処理を繰り返すため、ヒューマンエラーのリスクが激減します。

私は経理業務の自動化は、「単なる効率化ではなく、精度と信頼を高め、経理特有の性質をケアしてくれるとても大事な存在」でもあると痛感しています。

コア業務にリソースを集中できる

自動化してルーティン作業から解放された時間は、より付加価値の高い仕事に振り向けられます。

- 予実分析

- 経営陣へのレポート作成

- 部門間のコスト調整提案

こうした「攻め」の経理業務に集中できることで、経理の存在意義も変わってきます。

経理の変化は、経営陣と現場をつなぐ架け橋としての価値を高め、企業の競争力強化に直結していることをぜひ理解しておいてください。

長く社会人をやっていると、そこを意識して業務に取り組むことで良い循環が生まれている人をよく見ます。

- 上司や同僚からも評価が上がって年収アップ

- 経営者目線が一目置かれて昇格、昇進しやすくなる

自動化の視点持って効率を意識、空いた時間で業務改善とより付加価値の高い業務に取り組むことで信頼されていき、最終的に昇進や年収アップにつながる。

これこそが自動化によって得られる最大のメリットです。

労働環境の適正化

経理は繁忙期と閑散期が年間通してわかりやすい傾向にあります。

- 「月末月初は残業が当たり前」

- 「決算期は毎晩終電」

- 「四半期以外の月次決算も慢性的な残業」

そんな「経理の働き方」を見直す一歩が自動化です。

業務が自動化されれば、特定の時期に仕事が集中することも減ります。

労働時間の平準化や属人化の解消にもつながります。

自動化で負担の偏りを減らし、無理なく働ける環境を作ることが、経理の「働き方改革」です。

自動化は単なる時短だけでなく、「経理の質」と「働きやすさ」を両立させる大きなカギになります。

働き方を見直す方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 転職に迷う30代経理必見】後悔しない転職活動・究極の考え方を専門家が徹底解説!

生産性の向上

自動化により同じ時間内でこなせる業務量が増え、わかりやすい結果として生産性が大幅に向上します。

請求書発行に毎回10分かかっていた作業が、ツールの導入で2分に短縮できたら、残りの8分を他の重要な業務に充てられます。

- 取引先からの問い合わせ対応や交渉

- 不明点やイレギュラーな仕訳の確認・判断

- 新しい取引の会計処理方法検討

- 経費の妥当性チェックや承認作業

- 月次・四半期決算の増減分析や異常値の調査

など、人の判断や対応が求められる業務に時間を割くことで、業務の質も向上。

結果として、限られた時間内でより多くの価値を生み出せるようになり、経理部門全体の生産性アップにつながります。

その効果は、個々の担当者だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも大きく貢献するのでとても大きなメリットです。

コスト削減

業務の自動化で作業時間が短縮されれば、その分の人件費を抑えることができます。

限られたリソースを効率的に使うことで、無駄な残業や外注コストの削減にもつながりのがメリットです。

さらに、自動化に連動して紙の帳票や請求書などの書類を電子化することで、

- 印刷代

- 郵送費

- 保管にかかるスペース

- 管理コスト

なども大幅に削減可能。

これらの「見えにくいコスト」を減らすことは、経理部門だけでなく会社全体の経費削減にも直結します。

結果として、経費の透明化が進み、コスト管理の精度も向上。企業の健全な経営基盤を支える大きな力となります。

迅速な経営判断への貢献

財務データが自動で正確に集計されることで、経営陣はリアルタイムで会社の現状を把握できるようになります。

これにより、締め処理後すぐに迅速な意思決定が可能。ビジネスチャンスを逃さず、リスクにも即座に対応できる体制が整います。

特に変化の激しい市場環境においては、スピード感のある経営判断が企業の競争力を左右します。

こうした環境で戦い抜くために、経理の自動化は単なる効率化だけでなく、経営を支える重要な支えとなるのがメリットです。

経理業務の自動化で重要なポイント

経理業務の自動化を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、私がこれまで実務で自動化に取り組んできて「これは絶対に押さえるべき」と感じたポイントを5つ紹介します。

経理業務の自動化で重要なポイント

- 業務の棚卸・可視化

- スモールスタートで導入

- 標準化・ルールの明確化

- 手入力・転記作業の削減

- 「人の価値」の再定義と時間の活用

業務の棚卸・可視化

「自動化の流れ」でも説明させていただきましたが、まずは「今やっている業務を洗い出す」ことが出発点です。

- 請求書発行

- 入金消込

- 経費精算

- 請求書支払処理

- 各月次決算業務

日々のタスクを細かく分解し、「誰が」「いつ」「どの手順で」やっているかを可視化します。

いざやってみると、意外と「前任者から引き継いだからやっているけど、本当は不要な作業」が隠れていることも多いです。

この無駄を発見するだけでも、大きな効率化の一歩になります。

そして、自動化の前に「やめることを決める」ことが最大の効果。

「重要性ない」という判断で、省略できる工程はやめてしまうことも全体最適化の観点では重要です。

スモールスタートで導入

全ての業務を一気に自動化しようとすると、高確率で失敗します。

理由はシンプルで、「関連する人や対象業務が増えすぎて、現場の負担が大きくなりすぎる」からです。

まずは「最も効果が大きく、リスクが低い業務」から着手してください。

小さな成功体験を積み重ねることで、社内の理解と協力を得やすくなります。

その後、徐々に大きく展開できる可能性が高まり、私は効率化のノウハウも自然と身についていったので、とてもおすすめの導入方法です。

標準化・ルールの明確化

同じ処理でも人によってやり方が違うと、自動化するための道が困難になります。

たとえば、

- 請求書のファイル名

- 仕訳の勘定科目

- 作成資料のフォーマット

の書式やルールがバラバラだと、自動化は機能しません。

まずは、「誰がやっても同じ結果になる」 というルール作りが自動化の土台です。

これは面倒に見えて、長期的には一番効果が出る部分。

今までのフォーマット、やり方を変えることになるので、ハードル高く感じて手を付けにくくなってしまいがちです。

でも、最初にその土台を整えることで、将来的な工数は確実に大きく削減できます。

長い目で見た判断をすることを意識することが、成功に繋がってきます。

手入力・転記作業の削減

経理の時間を奪っている最大の敵は、「手入力」と「二度手間の転記作業」です。

- 紙の請求書を見ながら会計ソフトに打ち込む

- さらに別のExcelにコピーして資料作成

- 別部署からメールでもらった数字も再入力して集計表作成

繰り返しの手作業は、単純作業である一方で非常にミスが起こりやすく、経理担当者の負担を大きくしています。

こうした作業は、人間よりもツールやシステムの方が圧倒的に得意です。

- AI-OCR(文字認識)

- API連携

- インポート機能

などを使って、まずはこの部分から徹底的に潰しましょう。

可能な限り、「手入力」や「同じ情報の転記作業」を自動化して減らす工夫をすることがミス防止や効率化に繋がります。

これを着実に実現することで、業務の質もぐっと高まります。

「人の価値」の再定義と時間の活用

自動化によって生まれた「空き時間」をどう活かすかが、効率化の先にある本当の勝負どころです。

単に「早く帰れる」だけでも業務改善としては大成功。でも、それだけにとどまらず、自動化して空いた時間を戦略的に使うことで、経理としての存在価値をさらに高めることができます。

- 経費分析

- 勘定科目の増減分析

- 原価計算

などといった、経営に直結する付加価値の高い業務にシフトすれば、会社の意思決定を支える重要な役割を担うことが可能です。

こうした業務は単なる事務作業とは異なり、経営層からの信頼を得やすく、社内での評価アップにもつながります。

結果として、自身のスキルが磨かれ、キャリアアップや年収アップにも直結するのです。

自動化によって生まれた時間を「成長のための投資」に変えることが、これからの経理パーソンに求められる新たな価値の創造と言えます。

これからの経理として必要とされるスキル・経験とは

経理の世界は今、大きな変化の真っ只中にあると言えます。

RPAやAIの導入により、単純な入力や転記作業はどんどん自動化されていく時代。

「この仕事、数年後には機械に任せられてしまうのでは…」と不安に感じる経理マンも多いはずです。

これからの経理に求められるのは、

- ITやシステムを使いこなす力

- 業務改善・プロジェクト推進力

- 部署間をつなぐコミュニケーション力

- 多様な働き方への対応力

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。

しかし、日々の業務の中で意識的に挑戦し、実績を積み重ねていけば着実に自分の市場価値は高まります。

自動化の流れはピンチではなくチャンス

経理業務の自動化は、経理パーソンにとって大きな成長と差別化のチャンスでもあります。

多くの人は自動化を「仕事が奪われる脅威」と感じがちですが、実際にはそれをどう活用するかで将来が大きく変わります。

自動化によってルーティン業務が減る分、経理はより戦略的な役割にシフトできるようになります。

単純作業に縛られず、

- 各種分析業務

- 経営支援

- リスク管理の精度向上

など、高度なスキルを磨く時間と環境が整うとも言えます。

他のライバルと差をつけ、「代替されない経理人材」になる絶好のチャンスです。

今から意識して、何か一つでも「攻めの経理」になれるスキルを磨いてみることをおすすめします。

その方法として、今回紹介した「自動化スキル」をぜひ実践してみてください。

変化の波を恐れて足踏みするのは、ただただもったいない。

その波を乗りこなし柔軟に対応できる経理こそが、企業からも高く評価され、時代の変化に適応し続けることができます。

自動化は避けられない流れだからこそ、先取りして活用する姿勢が、これからの時代に選ばれ続ける経理の強みになる気がしています。

システム、AIの利活用経験は転職で評価されやすい

業務効率化を常に意識してシステム、AIを駆使して取組むと、その実績や経験は転職で評価されやすいです。

その理由は、大きく以下の4点。

- 即戦力として期待されるから

- 課題解決力や主体性の証明になるから

- 変化対応力のアピールになるから

- 業務の質を向上させられるから

ざっくり、このような理由から業務効率化に積極的に取り組んできた経験は、転職市場で強みとなりやすいです。

これは私の転職活動の経験上も、自信を持ってお伝えできます。

さらに、経理部門の転職理由1位も「スキルアップ」というアンケート結果が出ています。

≫出典:MS-JAPANの転職市場動向 「転職理由」はスキルアップが最多!

転職市場で評価されるためのIT・システムの実務経験は、まずは今の所属企業で実績を蓄積してください。

その姿勢や業務改善の視点が評価され、キャリアの幅も広がります。

もし自社でスキルを活かせる場がないなら、環境を変えるべきです。

「年収」も「働き方」も環境次第で良くも悪くも本当にガラッと変わります。

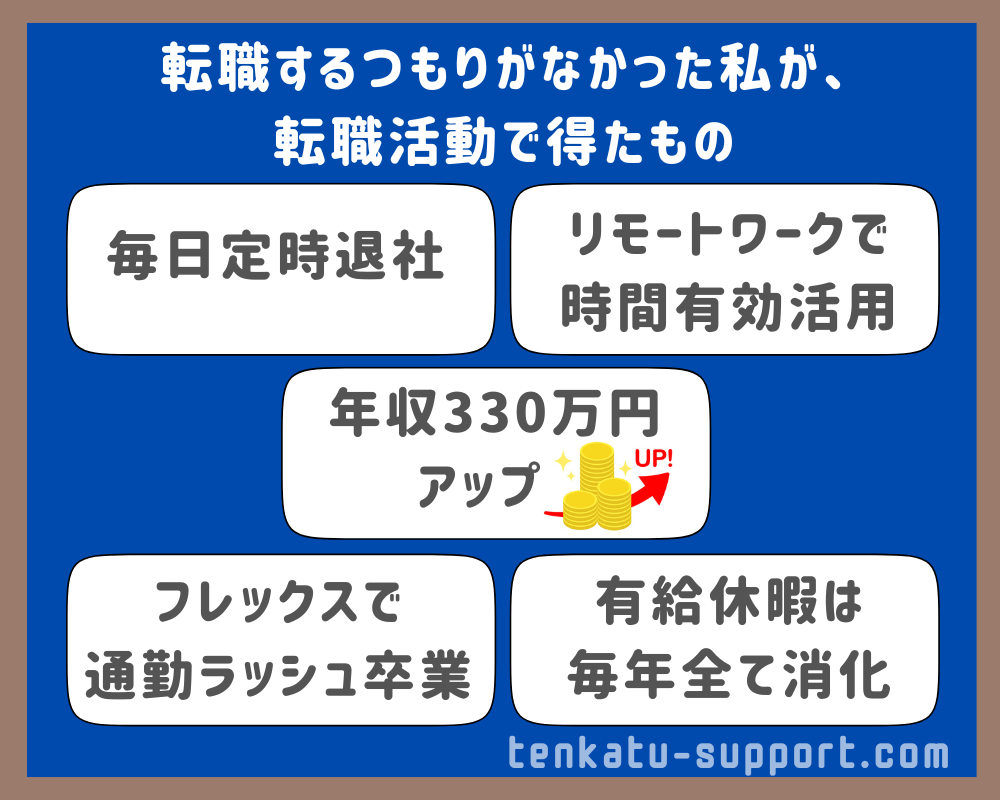

私は転職活動始めるまで、会社による「働き方の柔軟性」や「年収」の違いがこんなにも大きいことに気付けませんでした。

経理の業務内容は大きく変わらないのに、「給料が高い会社」っていうだけで年収が大きく変わる。

これが経理の現実です。

経理の年収については、以下の記事で詳しく解説しています。

» 平均年収・年収の決まり方・年収アップの方法

自動化で空いた時間で転職活動することで、大きく人生変わる可能性があることは確かです。

自動化に自信がなくても、成長意欲や前向きな姿勢をアピールが大事

ここまで、自動化スキルが転職活動で有効という話をしてきましたが、現時点でまだ自信がなくても大丈夫です。

自動化や効率化に興味があり、積極的に学ぼうとしている姿勢があれば好印象につながります。

私自身の転職活動を通して実感しました。

以下のように、学ぶ姿勢や挑戦する意欲を示すだけでも印象は良くなります。

- 「自動化や効率化に関心を持って、今まさに学んでいるところです。」

- 「まだ勉強中ですが、積極的に挑戦してチームや業務の生産性向上に貢献したいと考えています。」

「自分には自動化スキルがあるとは言えない」っていう方も気にしすぎないでOKです。

学びながら実践する姿勢を伝えることが、転職活動では強みになります。

自分の成長意欲や前向きな姿勢をアピールすることが、結果的に転職活動での好印象につながるのです。

私は転職するかどうかはさておき、「とりあえず動いてみるだけでも意味あるかも」と思って転職活動スタート。

結果、年収アップして柔軟な働き方に変えることができました。

もし「自分も環境や年収を変えたい」と少しでも思ったなら、まずは情報収集から始めるのが効率的です。

私自身も、転職の全体像や求人情報を効率よく把握するために、転職エージェントを活用しました。

エージェントを通せば、自分だけでは見つけられない求人や、面接対策・年収交渉のサポートも受けられます。

「まだ転職するか決めていない」という段階でも、相談するだけで今の市場価値を知れたり、選択肢を広げることができます。

経理の自動化で空いた時間を、自分のキャリアを広げるチャンスに変えてみることをおすすめします。

転職活動の第一歩として、まずはエージェントに登録してみるのが現実的なスタートです。

【比較表】経理におすすめの転職エージェント(4社)

JACリクルートメント |  リクルートエージェント |  ヒュープロ | マイナビエージェント | |

| おすすめ使用法 | できるだけ年収アップを狙った質の高い求人をゲット | より自分に合った職場を広く探すため選択肢を増やす | 経理特化の専門性の高いアドバイザーを味方にする | 慣れない転職活動で丁寧なサポートを受ける |

| 特徴 | 特化型 | 総合型 | 特化型 | 総合型 |

| 経理系求人数 | 約1,000件 | 約8,000件 | 約3,000件 | 約2,000件 |

| ポイント | 高年収が狙えるハイクラス領域で最大手 | 業界最大手で全業界の経理を扱い求人数No.1 | 管理部門特化型エージェント業界最大級の求人数 | 担当者のサポートが丁寧で安心 |

| 対象年代 | 30代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~30代 |

| 費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

転職で年収アップを実現できる!経理におすすめの転職エージェントと転職活動の全ノウハウは以下の記事で紹介しています。

【年収アップを実現できる!】経理に特におすすめする転職エージェント4社の併用が効果的です。転職のプロに無料で相談できるので、ぜひ登録してください!(Web or 電話面談で専門家に無料相談できます)

- できるだけ年収アップを狙える「JACリクルートメント」

- 丁寧なサポートをしてくれる安心感「マイナビエージェント」

- 求人の選択肢を最大限増やせる「リクルートエージェント」

- 経理に特化したサポートを受けられる「ヒュープロ」

まとめ:自動化スキルで他者と差別化→昇進や年収アップ

経理業務はRPAやAIの普及で大きく変わろうとしています。

単純作業は減る一方で、

- IT活用力

- 業務改善力

- コミュニケーション力

- 多様な働き方への適応力

といった「人にしかできない強み」が求められる時代です。

変化を脅威と捉えるのではなく、スキルアップのチャンスとして活かすことが、これからの経理キャリアを切り開く鍵になります。

みなさんの経理としてのキャリアを応援しています!